1993年,《白鹿原》问世,四个月时间发行56万册。当时甚至书籍还在印刷过程中,就有源源不断的读者前来书店排队。出版社人员只好借了大卡车,前去印刷厂等待,图书甫一出货便直接拉到书店销售。

《白鹿原》扉页上写着一句巴尔扎克的名言:“小说被认为是一个民族的秘史。”秘史,一般是指那些隐秘、不为人知的事情,往往不出现在正史当中。可是,在《白鹿原》中,陈忠实却把它写出来了,写得惊心动魄!

后来,《白鹿原》的创作经过被收录进陈忠实《白鹿原的樱桃红了》一书中。文中,陈忠实跟夫人说:“这个小说要是能出版,肯定会有点儿反应,不会平白无闻。”“如果发表不了、出版不了,我就决定不再当专业作家,我就回来养鸡。”

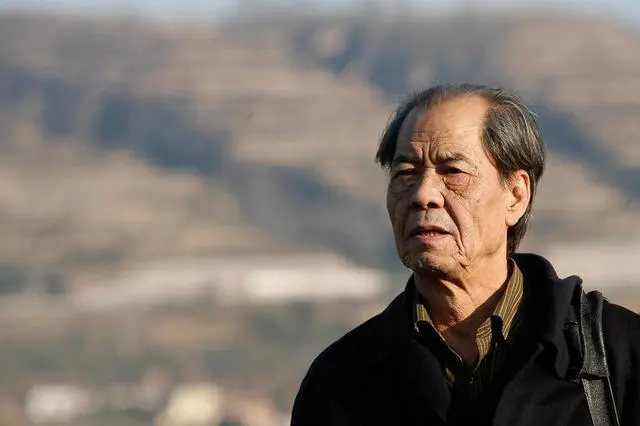

1982年,陕西省作家协会决定把我吸收为专业作家,从那以后我的创作历程发生了重要的转折,这个转折带来的一个重要的问题就是:这个专业作家怎么当?之前做业余作者的时候,我一年能写多少就写多少,写得好、写得差,评价高、评价低,虽然自己也很关注,但总有一个“我是业余作者”的借口可以作为逃遁之路。做了专业作家之后,浮现在我眼前的,国内、国外以前的经典作家不要说,近处就有柳青、王汶石、杜鹏程、魏钢焰等小说家、诗人,无论长篇、短篇、诗歌,在当时都是让我仰头相看的。跟他们站在一块儿,我的自信心无疑将面临巨大的威胁。

那我应该怎么做呢?同时在那前后,陕西省作协先后引入多个专业作家,这些人先后都搬进了作协刚建好的一幢小住宅楼,可我在这个时候的选择却是回到乡下,回到我的老家。当时是周六回去,周日晚上返回机关单位,做所谓“一头沉”干部——最沉的那一头在农村。

这样选择的主要原因有两点:第一个是我离开学校进入乡村社会,先当小学教师,再到公社和区县机关,整整二十年,有了很多生活积累。成为专业作家后,时间可以完全由自己来支配了,可以全身心投入到创作和学习上来了。我希望找一个更安静、更少一些干扰的地方,因此就决定回到乡下。

第二个回归老家的原因,就是我对自身的判断。四十岁的我和当时陕西起来的那一茬很有影响的青年作家们相比,年龄属于中等偏上,比我更年轻的有路遥、贾平凹等。当然也有几位比我年龄大的,但更多的感觉还是年龄的压力和紧迫感,我已经四十岁,也耽搁不起。我想充分利用这个时间把之前农村的生活积累提炼出来,形成一些作品。回到乡下去,离城市远一点儿,和文坛保持一种若即若离的关系,既要保持文坛信息的畅通,又可避免些文坛上的是是非非,省得被一些闲话搞得心情不愉快,影响到作品构思、对生活的思考。

1985年春夏之交,陕西省的老领导为了促进陕西省中青年作家长篇小说的创作,专门在延安召开了“陕西长篇小说创作促进会”。主要是因为当时连续两届“茅盾文学奖”评奖,让各省的作协拿出推荐作品时陕西拿不出来了,因为没有一部长篇,全部陷在中短篇写作的热潮之中。当时省作协领导经过认真分析,认为一部分青年作家已经进入了艺术的成熟期,可以开始长篇小说的创作了,所以就开了这个促进会。

这个会我参加了,开会时让大家多发言,谈写作长篇小说的计划。我记得我发言没超过两分钟,很坦率,也很真诚,我说现在还没有写作长篇小说的考虑,因为我还需要中篇小说写作对文字功力、叙事能力做基本的锻炼。我当时的心态认为,长篇是一个很庄严,也是很苦、很危险的事情,不能轻举妄动。结果那年11月左右写完《蓝袍先生》,写作长篇小说的欲念突然被激发出来了。

创作长篇的想法激发了我要了解自己生存的这块土地的欲望,尽管之前有一些生活经历。1986年春天,春节一过,我就离家去蓝田县查阅县志,当时计划查阅包围着西安这个古老城市的三个县的县志:蓝田、长安和咸宁(辛亥革命后撤销归并给长安县,但县志还在)。

在县志和相关资料的搜集过程中,有一些记忆是很令人震撼的,我在蓝田查阅县志时有个意料不到的收获,就是1949年中华人民共和国成立前蓝田县志的最后一个版本,这个版本是蓝田县的一个举人牛兆濂编的。这二十多卷县志中,大概有四五卷全部是用来记载蓝田县有文字记载以来的贞妇烈女的事迹和名字的,我记得大概内容就是某某乡、某某村、某某氏,没有这个女人的真实名字,前面是她夫家的姓,后面是娘家的姓。

比如一个女人姓王,嫁给一个姓刘的,那就是刘王氏,这就是她的姓名。这个刘王氏十五岁出嫁、十六岁生孩子、十七岁丧夫,然后抚养孩子、伺候公婆终老没有改嫁,死时乡人给挂了个红匾。我记得大约就是这些内容,她成了贞妇烈女卷第一页的一个典型,第二、第三个人与此类似。

后面大都是没有任何事迹记载的,多少卷的贞妇烈女就像名单一样一个个编过去,我没耐心再看下去,产生了一种感觉:这些女人用她们整个一生的生命就只挣得了县志上几厘米长的一块位置。悲哀的是牛先生把这些人载入县志,像我这样专程来查阅县志,还想来寻找点儿什么的后代作家都没有耐心去翻阅它,那么还有谁去翻阅呢?这时有一种说不清什么样的感觉让我拿着它一页页地翻、一页页地看,整个把它翻了一遍,我想由我来向这些在封建道德、封建婚姻之下的屈死鬼们一个注目礼吧。

也就在这一刻,我想到了要写田小娥这么一个人物,一个不是受了现代思潮的影响,也不受任何主义的启迪,只是作为一个人,尤其是一个女人,按人的生存、生命的本质去追求她所应该获得的。这是给我印象很深的一件事。

第二件事就是通过翻阅资料,我心里最早冒出来一个人物,就是后来小说中的朱先生。朱先生的原型就是主编县志的牛兆濂,清末的最后一举人。他的家离我家大概只有八里远,隔着条灞河,他在灞河北岸,我在灞河南岸。我还没有上学时,晚上父亲叫我继续在地里劳作的时候就会讲这位牛先生的故事。

当地人都叫他牛才子,因为这个人从小就很聪明,考了秀才又考了举人,传说很多。在一个文盲充斥的乡村社会,对一个富有文化知识的人的理解,最后全部演绎为神秘的卜筮问卦的传说。我听自己父亲讲,谁家丢了牛,找他一问,说牛在什么地方,然后去一找,牛就找着了。这样的传说很多,我很想把他写到作品中去,但最没有把握,或说压力最大,因为这个人在整个关中地区的影响很大。

他在蓝田开设的芸阁学舍相当于现在的书院,关中很多学子都投到他的门下,在20世纪20年代还有韩国留学生。关于他的民间传说很多,形成了创作这个人物的巨大压力。你要稍微写得不恰当、周围的读者就会说:“陈忠实写的这个人不像牛才子。”奉亏他在编县志时严格恪守史家笔法,尤其对近代以来蓝田县历史上发生的重大变化,不加任何个人观点,精确客观地叙述,都用很简练的文字把它记载下来。他也会加一些类似于今天编者按的批注,表达一些自己的观点。从那七八块编者按中,我感觉我把握到了这位老先生的心血和气质,感觉到有把握写这位老先生了。这是查阅县志的一大收获。

还有一点我觉得印象深的就是关于这部作品的结构。这部作品时间跨度比较长,事件比较多,人物也比较多,结构就成为一个很重要的问题。当时,西北大学有一个比较关注我写作的老师蒙万夫教授,我把长篇小说的构思第一个透露给他,他用一句话居高临下地指导我说:“长篇的艺术就是一个结构的艺术。”我当时正担心结构问题,老教授就直接点到要害上了。这个结构该怎么结构呢?同样涉及内容和人物,因此我又静下心来读了大概十来部国外、国内比较重要的长篇,发现没有一部跟另一部结构是类似的。优秀的长篇、好的长篇都是根据题材和作家体验下的人物、事件来决定结构的,那么这结构就必须自己来创造。作家创造的意义这可能是重要的一点。

原来计划用三年完成的小说,实际上仅草稿就写了接近四十多万字,草稿主要是把人物和框架摆起来,把人物、意象、结构都初步定下来了。草稿只写了八个月,接下来打算用两年间写完正式稿。草稿我是用大日记本子写的,写得很从容,不坐桌子,坐在沙发上把日记本放在膝盖上,写得很舒服,一点儿也不急。

正式稿打算两年完成,很认真,因为几十万字,那时又有复印机,不可能写了再抄一遍,所以我争取一遍作数,不要再修改、再抄第二遍了。写正式稿的时候心里很踏实,因为草稿在那儿放着,写得还比较顺利,本来应该两年写完,结果中间发生了一些意想不到的事,影响了我。

后来我接受采访时常说“三句话”,一句话就是在写这部小说的时候我基本处于一种“绷”的状态。当时那几年中短篇小说相对写得很少了,中篇基本不写了,写长篇的时候插空写个短篇。大家都能猜到可能陈忠实在写长篇,不是我要说什么高深的话,完全是我个人的写作习惯。作家的写作心态都不一样,各人有各人的特点。

我在西安时,有一些作家心里刚有个构思就要赶快去找人交流,别人也可以相得益彰,提一点儿补充的东西,很可能会受到启发。这是一种很好的创作办法。我恰恰相反,我想到什么就努力自己去想,一般不敢给人说。不敢给人说不是害怕别人把这个给写了,而是我在对想的东西兴趣盎然的时候,如果给谁一说就把气给撒掉了,就不想写了。所以我有什么想法,直到我写完了再给别人说。

后来《白鹿原》完成的时候也是这种状态,别人问我,我就说这个就跟蒸馍一样。我不知道江苏人蒸不蒸馍,不蒸馍就蒸米饭吧,不管蒸馍还是蒸米饭,必须把气提足,不能跑气,跑了气馍蒸不熟,米饭也蒸不熟,夹生。我的创作状态,包括长篇和前面的中短篇都是这样的,从开始写作到完成,要把这口气提住。这是一种写作习惯,无论好坏,反正对我适用。

另一句就是“给自己死的时候做枕头”这句话。这是我在长安县查县志的时候,和一个比我年轻的作家朋友说的。

后来我反省这句话有点儿狂,但不是乱说狂话,完全是面对自己,我要为自己死的时候找一个枕头,与别人没有关系,完全是出于我对文学创作的热爱。包括我个人的生命意义、心理满足。按当时的写作计划,完成这部小说时我就四十九岁或者五十岁了。在我当时的意识里,包括我们整个村子里的农民世界的思想意识里,五十岁以后我就是老汉了,人的生命最有活力的时期就过去了。那么我五十岁的时候写的这个长篇小说,如果仍然不能完成一种自我心理安慰,自己的心里肯定很失落、很空虚,到死都要留下遗憾。出于这种心理,所以我说弄一本死的时候可以放在棺材里当枕头,让我安安心心离开这个世界的书。这是第二句话。

我再说一句话。写这部小说历时四年,从草稿到正式稿两稿,大概一百万字。写完的那一天下午,往事历历在目,有一些想起来都有点儿后怕的感觉。历时四年,孩子从中学念到大学,我的夫人跟我在乡下坚守,给我做饭。快八十岁的母亲陪着大孩子到西安去念书,但到那年的最后几个月,母亲腿不行了,孩子和她都需要人照顾,于是夫人也进城去照顾他们了,那个空院子就剩下我一个人坚守写作。夫人从城里把馍蒸好送回乡下,最后一次离过年不到一个月了,我说这些馍吃完进城过年的时候,书肯定就写完了。

腊月二十五的下午写完,我在沙发上坐半天,自己都不能确信是不是写完了,有一种晕眩的感觉。这四年时间,从早上开始写作到下午停止写作,本来按我们正常思维就应该休息了,但脑子根本休息不下来,那些人物始终在你脑子里活动着。那时,过去写作从来没有过的真实体验就是必须把白嘉轩、田小娥这些人物从我的脑子里赶出去、晚上才能睡好。作品完成时这些人物结局都是悲剧性的,对我自己的情感来说,纠结得很厉害。开始采取的方法是散步,但没有解决,这个时候真正学会了喝酒。一喝酒以后,我脑子好像就能放松,那些人物才能全部赶出去,然后好好睡一觉,才能继续写。

一直延续到腊月二十五写完以后,情绪好像一下子缓不过劲来,我在沙发上坐了好长时间,抽着烟,情感总是控制不住。然后到接近傍晚的时候,我到河滩上散步去了。走到河堤尽头,冬天的西北风很冷,我坐在那儿抽烟,一直到腿脚冻得麻木,我也有了一点儿恐惧感才往回走。

回家以后一进门,我就把包括厕所灯在内的屋里所有灯都打开,整个院子都是亮的。村子里的乡亲都以为家里出了什么事呢,连着跑来几个人问。我说没什么事,就是晚上图个亮,实际是为了心里那种释放感。

第二天一早我就进城了,夫人说你来了,我就知道你写完了。到吃饭的时候她问:“你这个写完了要是发表、出版不了咋办?”我说如果发表不了、出版不了,我就回来养鸡。这是真话,我当时真是有这种打算。

为什么呢?你投入了这么重要的精力和心思的作品不要说出版不了,就是反应平平,我都接受不了,我就决定不再当这个专业作家,重新把专业作家倒成业余,专业应该是养鸡。

后来我很踏实地对夫人说:“这个小说要是能出版,肯定会有点儿反应,不会平白无闻。”因为我清楚自己作品里写的是什么。但是我在这里很坦率地跟大家讲,这本书出版后引起的热烈反响我从来就没有想到,给我十个雄心壮志我都想不到。

这本书的出版过程也有点儿意思。书稿为什么给人民文学出版社,这完全是一种朋友间的友情和信赖。我在“文革”期间发表了第一个短篇小说,尽管国家还处于动荡之中,但已经开始恢复刊物,逐步恢复文艺创作,培养文学新人,人民文学出版社也开始恢复出版。

《人民文学》的一个编辑何启治到陕西来,找了各地的老作家,有人就说陈忠实写了一个短篇,大家都认为不错。我当时正在郊区,区委正在布置开什么生产会,然后这个编辑就到区上来找到我,他对我说:“你这个短篇我已经看了,再一扩展就是二十万字的长篇。”我当时给他吓得几乎就不敢说什么了,能发表一个短篇我当时就很欣慰了。

但这个何启治的动人之处就是由此坚持不懈,回到北京以后,不断给我写信,鼓励我写长篇。坚持了半年之后,我被派到南泥湾五七干校接受劳动锻炼半年,几乎同时他也被派到西藏去做援藏干部。这样还保持着书信联系,他虽然已经不在岗位上,但还鼓励我写长篇。

后来,何启治跟我有一次相遇,说:“我现在再不逼你写长篇了,但咱们约定一点,你的第一个长篇,你任何时候写成,你给我。”我就答应了,所以《白鹿原》写完之前,有些出版社闻讯我有长篇,先后来找我,我都说已经答应给别人了。写完以后不到一个月就给他写了信,很快按我说的时间来了两个编辑。这两个人来西安以后还等了两天,我把最后两章梳理完,把改好的长篇交给他们以后,他们下午就离开了。

结果大概不到二十天,我从乡下再回到城里就见到了人民文学出版社的回信。我当时以为肯定不会有什么结论,肯定是让我把稿子拿回来。结果打开一看,我几乎都不相信,大叫一声就惊坐在沙发上了。我夫人从灶房里跑过来,吓得脸都青了,我躺在那儿简直一句话都说不出来。这两个人从西安把稿子拿上以后,在火车上就看完了,看着看着就入神了。他们回到北京就我写了这个回信,评价之好大出我的意料之外,心里一下子就踏实下来,那出版肯定没有问题。

对一个长篇小说表态如此之快,在我看来是非常少有的。在此之前也有一件让我感觉欣喜的事。我曾把《白鹿原》的复印稿给作家协会的一个评论家李星看过,让他给我把握一下。他跟我是同代人,打小就是哥们。后来我在作家协会的院子里撞见李星的时候,问他稿子看过了没有,他说看完了,我说我都不敢问你感觉如何。李星拽着我的手说:“到我家里去说。”刚一进他家的门,李星转过身就跳起来说:“这么大的事叫咱们给弄成了。”我听完了以后也愣在那儿。后来我调侃李星,我说:“李星第一次用非文学语言评价文学作品。”

本文节选自《白鹿原的樱桃红了》,有删减。

推荐阅读

《白鹿原的樱桃红了》

陈忠实 著

北京联合出版公司

本书是著名作家陈忠实的散文精选集,收录了陈忠实创作生涯中五十余篇代表作品。陈忠实在这些散文中分享了他几十年的人生感悟,表达了对故土的深情、对生活的见解、对往昔的追忆、对家乡风土人情的赞美、对创作的思考、对生命的追问,以及他游览各地的见闻等等。

陈忠实的笔力深厚老到,叙事质朴感人,行文大气,展现出其丰富的内心世界和人生经历。其高远淡然的人生境界,阅尽沧桑的正大宽厚,呈现了一代文学大家背后别样的人格魅力,也让我们在阅读中获得启示与力量。